Author: @EL_File4138

东格里斯汀是个不大的小镇,在大陆东南的几座群山间偏安一隅。我出海去列侬群岛之前有幸路过了一次,在那里居住了两周。

镇子没什么特别的,与大陆上任何一个小镇一样处于繁荣的平淡之中。但有一个小传说引起了我的好奇。

我投宿的那家酒馆的老板告诉我,小镇东面繁密的森林里有一个恶毒的女巫。每隔十五天,密林中都会探出一个黄铜色的圆筒,前段镶着巨大的水晶球。老人们说,那是女巫在吸收月光的精气。

身为一名冒险者,好奇害死猫是一项最基本的性格。与镇上的人对这个传说的敬畏相比,我更多的是好奇:那片密林里有什么?

马车车夫不愿意载我去那里,哪怕只是接近。不得已,我只能谎称我要去邻镇办点事,很快会返回,然后借了酒馆马厩的一匹棕马,向东面奔驰而去。

寂静的密林里寸步难行,曾经伐木的小径也已被丛生的密密藤蔓所覆盖。这片人迹罕至的静谧之地,连鸟兽都不得寸进。我一边用随身的小刀向前开路,一边焦急的等待着夜晚的来临——今天刚好是第十五天。

日渐西沉,从叶间透出的阳光也渐渐暗淡。我原准备在原地扎营露宿,却在又几下刀劈之后进入了一片开阔的空地。

触目是一片璀璨的星空。以前,在远离城镇的远行路上,我也曾见过相似的星空;但驿道边总归是有旅灯的。时不时划过的昏黄光线令人难以集中去欣赏。何况,旅途的疲累也削减了大半欣赏的志趣。但在这里,在这寂静的林中,我第一次意识到了她的美丽。

但星空不是全部。在星空的映照下,暗的隐去了细节的林中显出一座漆黑的小屋。小屋的棚顶上,伸出了一个巨大的锥形圆筒,大头镶着一块圆形的透明物,想必就是所谓的水晶球了。于是,这里就是“那位”女巫的住所。

黑暗天生就有一种蔽塞的张力,能让勇气淡去,只剩下恐慌。但无论如何,来到了这里,总是要前进的。我收起小刀,整理了下装束,上前敲门。

以前我也曾拜访过其他的女巫。她们有的强大而神秘,有的只是一些普通的魔法爱好者,努力的在这技术革命的年代用一己之力守护着古老魔法的延继;但从未有一个人会用金属与水晶球这样奇怪的搭配制作魔法道具。未知是最大的不确定,而不确定意味着危险。

门开了。然而探出头来的并不是女巫标志性的尖帽,而是一头深蓝色、略微散乱的长发。

冒出的脑袋随着其主人把门完全打开而现出了全貌。面前这位显然不是女巫,而是位占星师。长袍上从下摆到胸前延伸的星图点缀指明了这一点。但她的装束又与一般占星师有所不同。占星师的制式长袍两侧开口只到小腿,而这一件足足延伸到了肩头,几乎没有缝合;而且,这件也明显比制式长袍在肩宽上窄了一点。随着她抬手的动作,身侧的雪白微微显露,大致可以猜测,长袍里面应该不着片缕。

面前这位占星师比我低半个头,蓝色的瞳中带着六分好奇、四分警惕;右手中提着一把绝不应该出现在占星师手中的活动扳手。她上下审视了一下我的装束,见我似乎没有恶意,方才开口:“我没猜错的话,冒险者先生?来我这个偏僻的地方拜访是有什么要事吗?”

我取出和酒馆老板对话时记录的笔记给她看,边回答:“我在旅途中路过东格里斯汀,听闻镇上传说此处有一位危险的女仆,特此前来探寻。”

她不耐烦的翻看着我的笔记,抿着嘴随手把扳手掷到了门边的地板上,又被激起的灰尘呛的连连咳嗽,边恼怒的回答:“女巫就说的咳……是我,山下……咳……咳咳那群老大叔真是没见识。好吧,先进来说吧,这里也不是会客的地方。”

……

于是十分钟后,我坐在一张陈旧的木桌旁,隔着一支即将用尽的蜡烛和两杯热松针茶,与面前气鼓鼓的小女孩对视着。

所以她并不是一名女巫,也不是占星师(Astrologer),而是一位天文学家(Astronomer)(天文?(Astro-)天问?(Asno-)我不确定我的记忆是否准确)。名为塔莉亚的女孩告诉我,用科学的方法望向天空之外,是她们这一新兴的职业之职责。说是小女孩,其实当时也有二十三四岁的年纪了,只是对于当时年近不惑的我实在称不上什么老成。至于她的装束,她只是简单的解释道“为了神秘一点来拒人千里之外,省得像你一样的臭大叔来干扰我研究。”

环顾四周,不大的小屋并不像一般女子居住的地方一样温馨,而是被各种大部头塞的满满当当的书架、墙上和地上随处安放的机械工具、和正窗前硕大的办公桌上杂乱堆放的写满复杂文字、公式和图形的报告、图标和精巧的仪器和文具渲染的如同身处硕大图书馆一隅一般,静谧中带着一丝严肃的书卷气息。

当然,真正引人注目的不是周围黯淡的背景,而是房间中央特意保留的玻璃天窗中伸出的一支硕大的铜管。“那是望远镜,不是什么女巫的水晶球……啧,你们的想象力真有意思。”塔莉亚这样解释。的确,航海用的普通望远镜我不是没有使用过,但如此精细和复杂的我也是第一次见到。为了保证精细的控制,整个镜身都架在一个由大量齿轮、传动轴、弹簧和关节所组成的支架上;复杂的控制部件最终汇合在一个装有十几个手轮和拉杆的金属笼子中,从而在一处控制所有的俯仰、升降、变向。目镜没有安放在镜筒末端,而是从侧面伸出,连接到另外一个有着复杂镜片的箱子上,最后从箱子另一侧的镜头出投影出清晰的物像。望远镜正下方的地板上,是一轮足有两人高直径,刻有繁复点迹、网格、轨迹和数据的木质星图,随着时间的流逝而缓缓旋转着。

夜已过半,但塔莉亚仍没有休息的意思。她告诉我,每夜必做的天文观测必须在月落之后才能进行;只有在那时,月亮的光辉才不至于覆盖其他星星,一些沉默者才能显露。

趁她等待的时间,我打开我的背包,整理了下行装。不一会儿,外面的月色就暗淡了下来,接着便听到机械运动的微微震动声。我放下背包,望向那扇已经打开的天窗。

今晚的风并不小。拂过森林的风带着叶间的涛声卷进小屋,带起了女孩长袍的下摆。这时我才有机会一览望远镜的运作。金属笼中没有座位,需要操作者在笼中直立着操作。塔莉亚用几个磨得光滑发亮的黄铜圆环固定在自己的大腿根部,髋部和肋骨下方,借力用着四肢同时操作——这时我才注意到手轮不只安排在手边,双足附近也有不少。为了便于操作,塔莉亚脱下了简陋的靴子,赤足踩在显然是为动作方便设计的扁平把手上推拉着手轮的进动。随着她四肢不断的移动,镜筒以缓慢而又均匀的速度指向一颗明亮的星星——她今晚第一个观测目标。

这需要高超的协调能力和卓越的耐力,其动作之优雅和张力不亚于我在亚娜托斯艺术学院欣赏过的舞者演出。而从塔莉亚的神情可以看出,她绝非闲庭信步——此时她脸上娇憨的神态已经完全退去,取而代之的是一种执着的神情。

……

正当我奋笔疾书今晚的见闻之时,机械的传动声忽然停止了。我正欲抬头询问发生了什么,却听到了一声悠悠的叹息。在黯淡的星空下,她从笼间的缝隙盯着我的眼睛,发问道:

“你知道我们有多孤独吗?”

“你很孤独,确实。以常人的视角……”

她冷冷的一笑。逆光隐去了面部的细节,只剩嘴角一抹难以解喻的弧度。

“不,我不是在说我自己。我们。 我们所有人。”

“我们?”

“我知道你无法理解,我只是想说。”

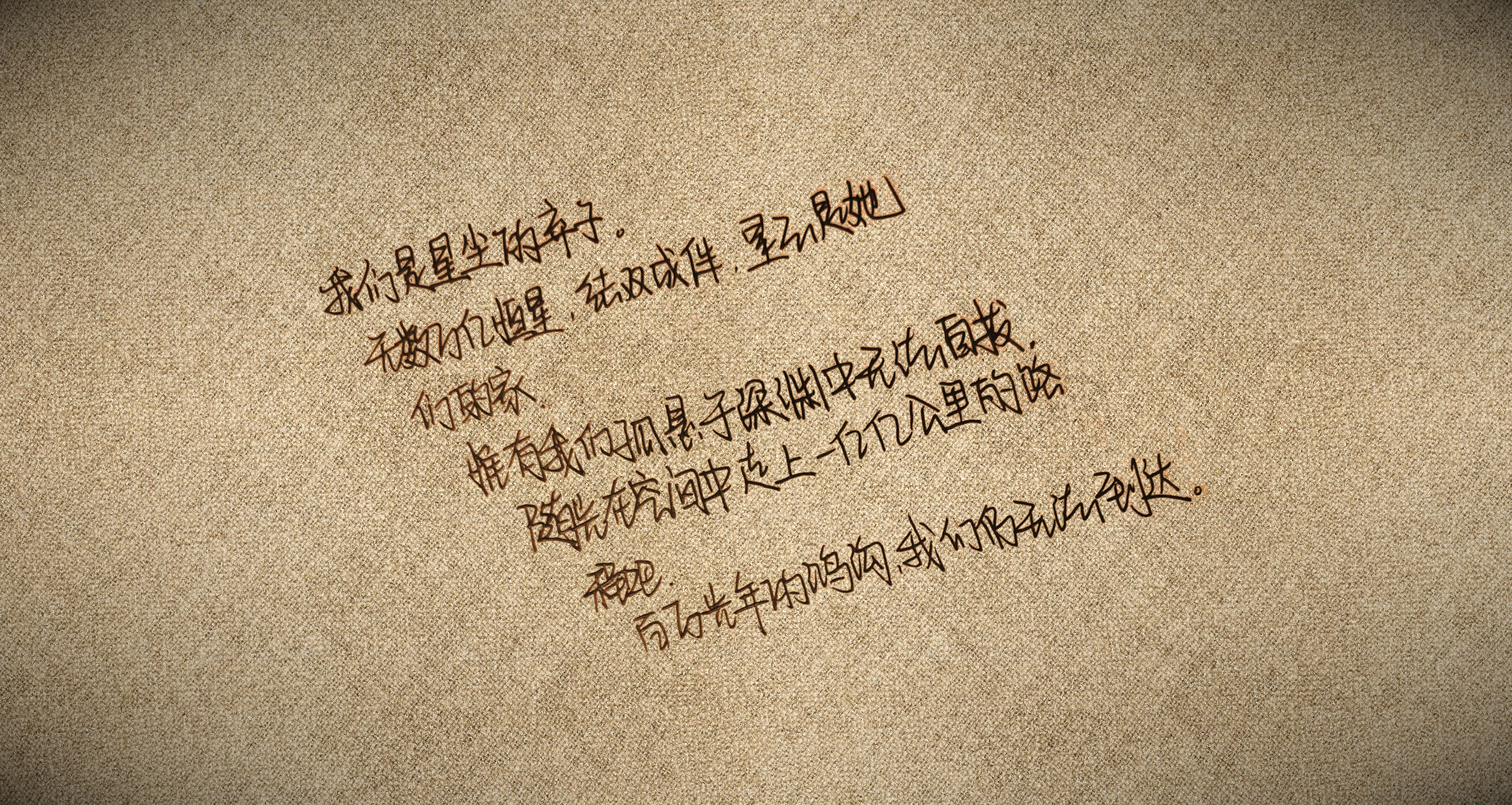

“我们是星辰的弃子。

无数万亿恒星,结双成伴,星云是她们的家。

唯有我们孤悬于深渊中无法自拔。

随光在空间中走上一亿亿千米的路程吧,

百万光年的鸿沟,我们仍无法到达。”

她理了一下额前的乱发,将手从手轮上放下,又指向墙上望远镜所观测到的星空图景。我顺着她的手指看过去。

“Spica是我的幸运星。她是夜空中最亮的星。”

黯淡的图像中央,一颗幽蓝色的星星平稳的闪烁着,如同一颗巨大的心脏,搏动着天空的力量,指引着某种未知的远方。

……

天亮时,我离开了那间木屋。

塔莉亚最终在笼中沉沉睡去。我没有忍心去叫醒她。

我仍未明白她那番话的意思。“光年”?“恒星”?她从未尝试去解释。但我明白她的意思。我明白。

有时,我们需要一位望向天外之人。

不知她所为之绝望的路途,未来会到达吗?

——《亦云游笺疏•东萨喀斯大陆•卷四》

日升第九千八百五十六次